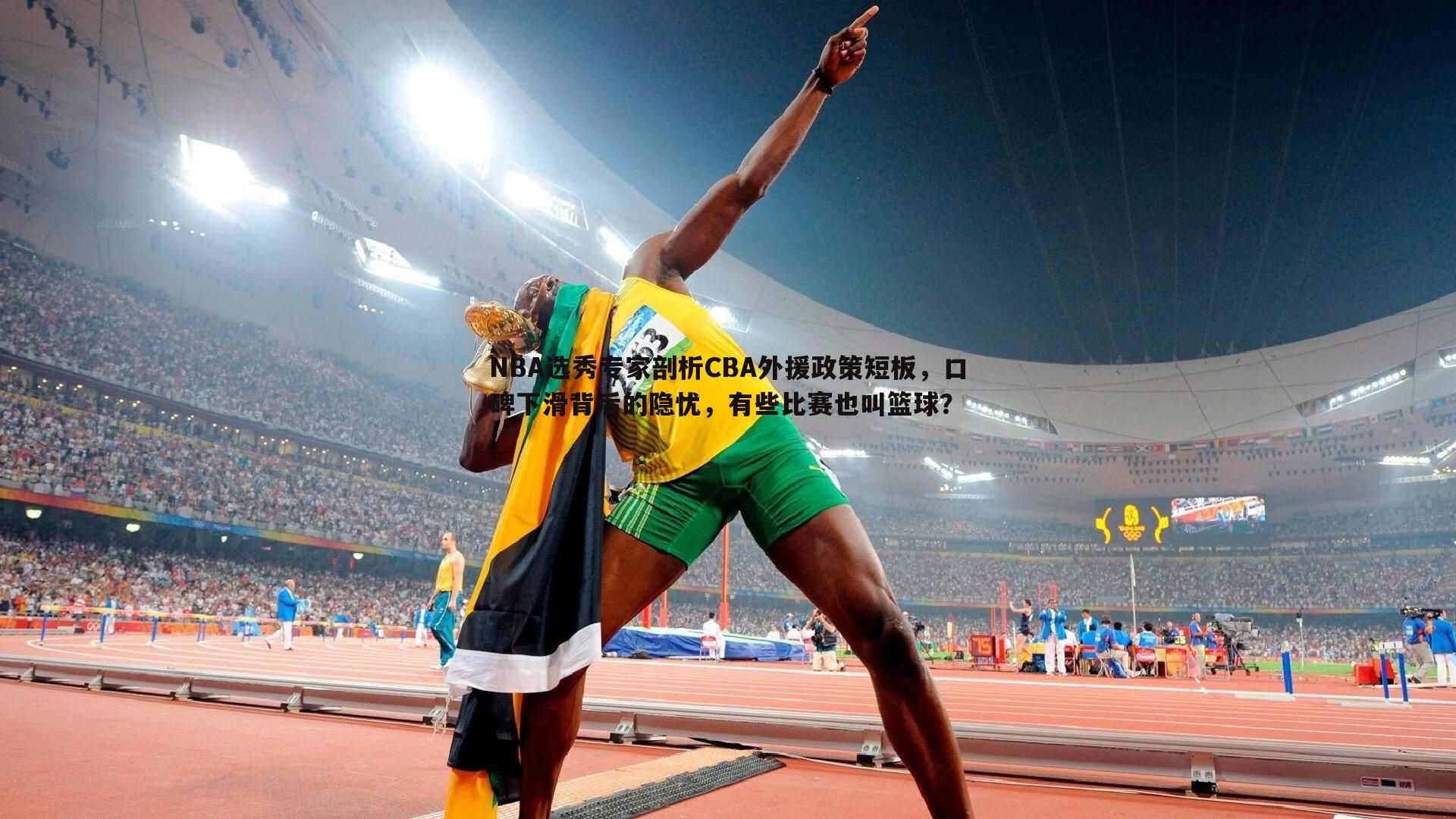

当“世界第二大篮球联赛”遭遇质疑

中国男子篮球职业联赛(CBA)曾被誉为亚洲篮球的标杆,也是许多国际球员淘金的热土,然而近年来,随着联赛竞争格局僵化、比赛质量波动以及外援政策频繁调整,CBA的口碑正面临严峻挑战,甚至有人调侃:“有些比赛也叫篮球?”这种尖锐的批评背后,是联赛管理机制与外援政策设计的深层矛盾,多位NBA选秀专家在分析亚洲篮球生态时指出,CBA的外援政策虽旨在提升本土球员水平,却因规则短板反而限制了联赛的健康发展。

外援政策演变:从“放开”到“收紧”的摇摆

CBA外援政策的调整几乎贯穿了联赛发展史,早期阶段,联赛对外援持开放态度,高水平外援的加入确实提升了比赛观赏性和商业价值,随着国家队在国际赛场表现不佳,政策开始转向“保护本土球员”,近年来,CBA实行了外援注册人数限制、薪资帽以及第四节单外援等规则,旨在强制本土球员承担关键球责任。

但NBA选秀专家指出,这种“保护性政策”存在明显漏洞,外援薪资帽虽限制了顶级球星流入,却导致中游外援水平参差不齐;第四节单外援规则虽增加了本土球员出场时间,却可能降低比赛末段的竞争强度,更关键的是,政策频繁变动使球队难以构建长期稳定的阵容,外援与本土球员的化学反应被削弱,直接影响了比赛质量。

短板效应:比赛质量下滑与口碑危机

外援政策的摇摆直接反映在比赛场上,部分球队过度依赖外援个人能力,导致战术单一化,某些比赛中,外援持球时间占比过高,本土球员沦为配角,这种“巨星篮球”模式与团队篮球的本质背道而驰,外援水平参差不齐使得联赛竞争失衡,强队聚集优质外援,而弱队只能选择性价比不高的替补型外援,导致联赛两极分化。

NBA选秀专家以近期CBA季后赛为例指出,部分场次的得分效率、防守强度甚至不如欧洲二级联赛,有球迷戏称:“有些比赛节奏缓慢、失误频出,简直不像职业篮球。”这种观感的口碑传播,进一步削弱了CBA的品牌价值。

本土球员成长:政策初衷与现实背离

外援政策的核心目标本是提升本土球员水平,但现实却呈现矛盾结果,高水平外援确实能通过日常训练和比赛带动本土球员进步,例如易建联、郭艾伦等球星曾受益于与外援的磨合,但另一方面,政策限制也可能让本土球员陷入“舒适区”,当外援承担过多攻坚任务时,本土球员的关键球能力、领导力反而得不到锻炼。

更值得警惕的是,年轻球员的成长空间受挤压,选秀专家提到,CBA青训体系本就不够完善,若联赛环境无法提供足够的竞争压力,年轻球员可能过早满足于国内赛场的表现,缺乏冲击国际舞台的动力,长此以往,国家队人才储备将面临断层风险。

对比NBA:制度差异下的启示

NBA作为全球篮球联赛的标杆,其外援政策(如国际球员自由流动、无单节外援限制)始终以提升联赛竞争力为核心,尽管NBA也重视本土球员培养,但更依赖选秀制度、工资帽等市场化手段实现平衡,反观CBA,行政干预色彩较强的政策虽短期内看似保护了本土球员,却可能牺牲联赛的长期活力。

选秀专家建议,CBA可借鉴NBA的“软性约束”模式,通过完善选秀制度鼓励球队挖掘本土新星,而非直接限制外援出场;通过梯度化薪资帽吸引适合球队战术的中生代外援,而非盲目追求大牌球星,加强与国际篮球规则的接轨(如比赛时间、防守规则等),也能帮助本土球员更快适应国际赛场。

球迷与市场:口碑下降的连锁反应

联赛口碑的下滑已开始反噬商业价值,近年来,CBA收视率波动明显,赞助商对联赛的投入趋于谨慎,社交媒体上,球迷对比赛质量的批评日益增多,尤其是对比NBA或欧洲联赛时,CBA的战术素养和比赛节奏常成为吐槽焦点。

更深远的影响在于文化层面,篮球在中国拥有庞大的群众基础,CBA本是连接职业体育与大众兴趣的桥梁,若联赛长期陷入“低水平竞争”的质疑,可能削弱篮球运动的社会影响力,甚至影响青少年参与篮球的热情。

改革路径:政策优化与生态重建

面对危机,CBA需从外援政策改革切入,推动联赛生态的整体升级,政策制定应更具前瞻性和稳定性,避免因短期成绩压力频繁调整规则,可尝试“外援+本土”的捆绑式激励机制,例如要求外援场均助攻本土球员达到一定次数,或设立本土球员得分奖励条款。

联赛需加强裁判专业化、数据系统现代化等配套建设,NBA选秀专家强调,比赛质量不仅取决于球员,也依赖于裁判判罚的准确性和数据服务的深度,CBA若能引入更先进的技战术分析工具,将有助于球队优化外援使用策略。

篮球的本质与联赛的未来

CBA的困境并非无解,但改革需要勇气和耐心,外援政策只是联赛治理的一环,其背后关乎中国篮球如何平衡短期成绩与长期发展、行政干预与市场规律,当球迷质疑“有些比赛也叫篮球”时,联赛管理者更应反思:篮球的本质是竞争、激情与团队智慧,任何政策若背离这一本质,终将难以赢得尊重。

CBA仍有机会重拾口碑,但前提是真正以比赛质量为生命线,让每一场较量都配得上“篮球”之名。

发布评论